Psycheclic a eu la chance de pouvoir interviewer Rémi Salomon, level designer. Cet échange riche et technique nous a permis de nous interroger, entre autres, sur des notions inhérentes à l’expérience vidéoludique, telles que les émotions, l’immersion, l’avatar, la dépendance, ou encore l’ennui et la frustration.

Table des matières

Présentation

PsychéClic : Bonjour, merci d’avoir accepté cette interview, pouvez-vous nous dire qui vous êtes, et quelle est votre fonction ?

Rémi Salomon : Je suis Rémi Salomon, je travaille chez Massive Entertainment, un studio d’Ubisoft en Suède. Je travaille actuellement sur un jeu Star Wars. Ça fait six ans que je travaille dans le domaine du jeu vidéo dont quatre ans chez Ubisoft, en tant que level designer.

PC : Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre travail ?

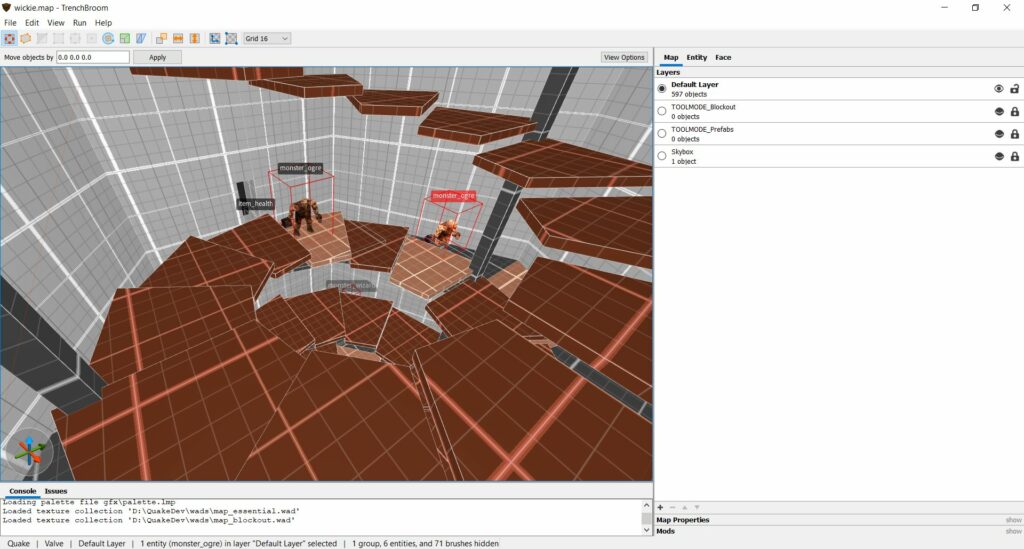

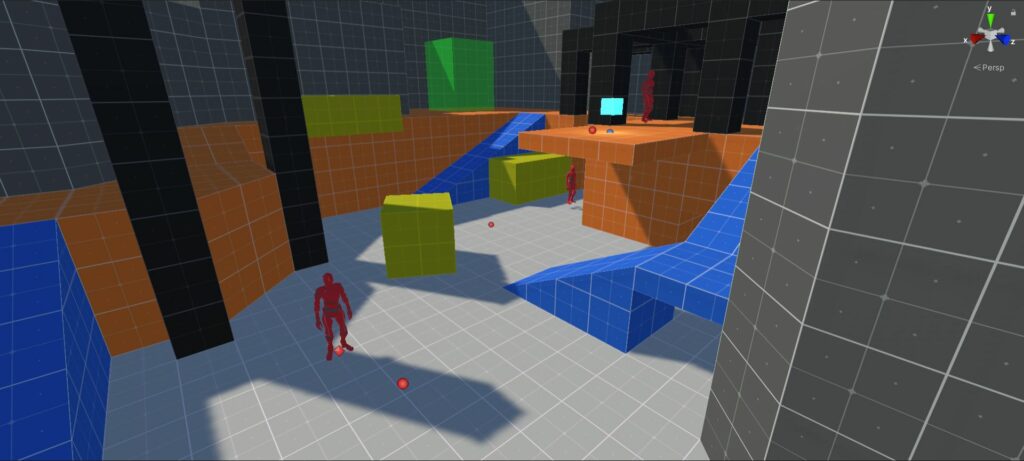

RS : J’interviens au milieu de la production, je travaille avec tous les corps de métiers : game-designers, programmeurs, artistes 3D, pour créer les niveaux du jeu : l’environnement de jeu où toute l’action se déroule. Pour prendre un exemple simple : sur Pacman, le level designer aurait fait le labyrinthe, ou pour Mario Kart, il aurait conçu la piste. Ce sont les artistes et les designers qui ont pour but la création d’expérience du point de vue de l’utilisateur : le joueur.

Le but étant de faire en sorte que le joueur ressente des émotions alignées avec l’idée de ce qu’est le jeu. Pour reprendre l’exemple de Pacman, le labyrinthe est créé avec des pièges, à la fois pour le joueur et pour les fantômes. Ensuite, le level artist/ environnement artist fait en sorte que ce soit beau, compréhensible, logique et en même temps crédible pour créer l’immersion. Si on ne s’en rend pas compte, c’est que le jeu est immersif, sinon, on sort de l’immersion, il y’a une coupure dans l’expérience (par exemple, des bugs, le fait de ne pas savoir quoi faire dans un jeu ouvert etc.)

On travaille le mieux en binôme, les deux métiers se nourrissent mutuellement. On peut parfois créer un style par niveau, ça apporte de la variété mais ça risque de manquer de cohérence, voire d’être hors sujet par rapport au thème du jeu. Les meilleurs jeux sont ceux où la vision créative est cohérente. Par exemple : Death Stranding développé par Kojima Studio et publié par Sony. La vision créative est simple : tout le monde comprend l’expérience de la solitude créée par la société moderne, où les gens sont à la fois si proches et si loin. Les niveaux sont marqués, mais dans une expérience cohérente.

Susciter des émotions

PC : Vous parliez des émotions ressenties par le joueur, en accord avec l’idée du jeu. Comment, en tant que level designer, arrivez-vous à susciter ces émotions chez le joueur, et jouer avec ?

RS : C’est très dur. On peut jouer avec des émotions basiques telles que la peur. C’est simple et rapide à faire. Par exemple, on peut faire retourner le joueur et lui faire apparaitre un monstre juste devant lui, ou encore, dans Resident Evil 7 de Capcom, le simple fait de savoir qu’on repasse par l’escalier ou le couloir suffit à faire peur.

PC : ce sont donc les mêmes ressorts depuis le premier, auquel je jouais quand j’étais adolescent, où les dobermans sautaient dans le couloir ?

RS : tout à fait, ça fait 25 ans et ça marche toujours bien. En revanche, des émotions plus complexes telles que la mélancolie, la solitude, les joies extrêmes, c’est plus difficile. Par ailleurs, ce n’est généralement pas une mais plusieurs émotions qui nourrissent un propos. Une émotion comme la tristesse est difficile à créer, c’est dans une globalité. C’est une suite d’évènements qui amène à une émotion unique. Pour cela, le jeu Brothers : a tale of two sons est un bon exemple. Les émotions du jeu entier sont incroyables, mais ce serait très difficile à créer sur un seul niveau. La narration, le gameplay et la musique appuient également les émotions.

Ex : Dans Infra, on joue un reporter d’urbex, le joueur se sent insignifiant par rapport à l’environnement, créé par le niveau mais également architecturalement.

On peut observer les émotions lors des « play test » : très régulièrement, on s’assoit et on donne la consigne au testeur de jouer, de réagir comme s’il n’y avait pas d’observateur, sans communication. Avec de l’empathie, on essaye de saisir les émotions des gens. On observe jouer dans un premier temps les membres de notre équipe. Dans certains studios, ce sont les amis qui testent le jeu. Cette séquence nous apporte une évaluation des émotions suscitées, qui nous aide à avancer dans le développement.

PC : laisser libre court à ce qui vient sans tenir compte de la présence de l’autre, ça rappelle la libre association analytique [rires]

RS : c’est ça. Auquel on rajoute également les données numériques recueillies de manière automatique : le temps passé contre un boss ou dans un niveau, le nombre de morts, le fait d’utiliser préférentiellement une arme etc. Également, lors de playtest externes organisés, une webcam filme (avec leur accord) le visage des joueurs, un entretien suit la séquence de jeu, pour une meilleure évaluation des émotions.

Corps et espaces virtuels

PC : dans votre processus de création, comment pensez-vous le corps virtuel dans un espace tout aussi virtuel, par rapport au corps réel ?

RS : Le rapport au corps dépend de la conscience du corps mais ça ce n’est pas ma spécialité. Le corps virtuel est affecté par la perception. On a coutume de dire que les jeux à la 1ère personne (ndlr : l’univers est vu par les yeux du personnage) seraient plus immersifs. C’est surtout une question d’« agency » : il s’agit de la capacité à avoir de l’autonomie, du moins à la percevoir. Les jeux présentant une vue à la première personne sont généralement associés à des gameplays qui donnent plus d’agency.

Certains univers de jeux jouent avec la physique des objets (même des anciens comme Half-Life), c’est comme si on comparait à un train qui ne peut qu’avancer et reculer, une voiture va à 360°, et une fusée qui a un axe de plus. La physique des jeux reprend cette notion d’autonomie de déplacement. Tu joues « toi ».

Contrairement aux jeux à la 3ème personne où il a une identification à l’avatar. Prenons l’exemple de Lara Croft dans la nouvelle franchise de Tomb Raider : au début, le joueur joue Lara, une jeune femme « en galère » : il a ici une dissonance ludo-narrative : elle trébuche, s’entaille, se blesse etc.

PC : effectivement, les concepteurs de ce jeu maltraitent considérablement l’héroïne, et on se souvient de la polémique avec la scène d’agression sexuelle.

RS : En effet, et le joueur frustré de jouer avec ce personnage faible finira par la voir à la fin du jeu abattre ses ennemis à coup d’AK-47. On voit Lara, sa démarche, ses mouvements, ses vêtements, on la voit boire : à la 3ème personne, le joueur joue « elle ».

Le level designer recherche un état d’équilibre mental chez le joueur entre l’ennui et la frustration : ça s’appelle le flow.

Le concept de flow se définit comme un état mental d’absorption intense où on ne pense à rien d’autre que ce qu’on est en train de faire. Dans le domaine du sport, les tennismen dans le feu de l’action ne pensent qu’à la balle et à leurs mouvements. Le concept vient du psychologue hongrois Mihály Csíkszentmihályi, auteur de Flow: The Psychology of Optimal Experience.

Il doit y avoir un équilibre entre frustration et ennui. Dans le sport, un adversaire trop facile ou trop dur entrainera de l’ennui. Dans le jeu vidéo, l’immersion est le maintien du joueur dans le flow. De la même façon, un jeu pensé à la 1ère personne ne peut pas subitement passer à la 3ème personne, c’est impossible, comme ça a pu être parlé à propos de Cyberpunk.

PC : est-ce que ça l’est encore plus avec des outils tels la Wiimote ou les casques de réalité virtuelle ?

RS : J’ai peu d’expérience sur ces supports, mais on peut faire le parallèle avec la notion d’analogique ou binaire sur les manettes classiques. Prenons l’exemple de Riders Republic d’Ubisoft, sur lequel j’ai travaillé : il y a deux façons de sauter. Soit on appuie sur un bouton : c’est « on » ou « off », c’est binaire. Soit de façon analogique avec le stick que le joueur doit descendre puis remonter pour imiter le mouvement du snowboardeur qui se prépare et saute. Les premières manettes X-Box avaient des boutons qui ressemblaient à des gâchettes de revolvers, en lien avec les jeux de tir. L’extension de l’analogie est par exemple les volants pour consoles. Les mouvements sont déjà ancrés dans le cerveau, donc plus compréhensibles. Il en va de même pour la wiimote et la balance board, ce qui a en partie expliqué leur succès.

PC : j’ai connu l’époque où on devait appuyer sur un bouton pour courir, alors qu’aujourd’hui c’est l’analogie qui définit si le personnage marche ou court. C’est presque comme si je parlais de préhistoire quand je raconte cela aux jeunes.

RS : Oui, et pourtant dans le tout premier jeu de tennis, le joueur tournait déjà une molette pour diriger la raquette, à l’époque c’était incroyable.

La frustration

PC : Qu’en est-il de la notion de frustration ? J’explique en effet souvent que l’échec fait partie inhérente de l’apprentissage, notamment dans le sport, et donc que la gestion de la frustration est une étape primordiale.

RS : l’équipe de développement en est généralement responsable. Il y a deux formes de frustration.

La première est la frustration qui vient de l’incompréhension et de la confusion lorsque ça ne marche pas, c’est un pur problème de design, c’est la faute du produit, ça doit être corrigé. Par exemple, quand vous déplacez à peine une image dans Word et que vous ne comprenez pas pourquoi toute la mise en page a bougé.

La seconde est la frustration liée au gameplay. Elle est liée à la progression, au fait que la difficulté soit proportionnelle avec le niveau du joueur, ou à son envie de s’améliorer : le challenge est donc présent, et proportionnel à son niveau et à son envie. Aujourd’hui, les jeux proposent habituellement un choix dans les niveaux de difficulté, de facile à très difficile. Par ailleurs, il y a des challenges d’exécution (timing, réflexes), cognitifs (mémoire, stratégie), sociaux (multijoueur, gestion de l’équipe, convaincre comme dans certains jeux de société).

Dans un jeu de cinq heures, il se peut que le challenge varie d’heures en heures. Il y a la notion de « fairness » (équitable) : si le jeu dit « A », c’est « A », pas « B ». Avant, ce n’était pas comme ça, les jeux étaient volontairement punitifs ou plus « opaques ». Par exemple pour un jeu comme Ghost’n Goblins de Capcom, le fait de frustrer le joueur faisait partie du principe de l’arcade ou l’argent était en jeu. Je ne comprends pas comment c’était possible de jouer à ce genre de jeu, sans doute une notion de fierté ? En tout cas, ce type de jeu ne marcherait pas du tout maintenant, hormis sur la fibre nostalgique.

PC : je peux donner un élément de réponse, puisque j’étais présent et que j’ai fini les Tortues Ninja sur Nintendo quand j’étais enfant : d’une part on n’avait tout simplement pas le choix, il n’y avait quasiment que des jeux difficiles à maitriser. D’autre part, ils étaient courts donc devaient être durs pour qu’on en ait pour notre argent.

RS : c’est resté des années comme ça. Mais aujourd’hui il y a encore quelques jeux très durs de ce genre, même s’ils sont équitables. Dark Soul de Bandai Namco notamment est très difficile.

PC : oui, mais même les jeux à l’ancienne comme Mario ont une aide quand on n’y arrive pas au bout d’un moment.

RS : Et dans certains jeux, ce n’est pas forcément courant, la difficulté s’adapte en direct au niveau du joueur, pour le mettre dans le flow. C’est le cas de certains Resident Evil, où les ennemis apparaissent selon le niveau du joueur. Dans Cyberpunk de CD Projekt, les gardes comprennent les mécanismes au fil du jeu. C’est le game designer qui gère la frustration en créant ce système de jeu. C’est difficile à mettre en place, et aujourd’hui on a très peu de temps pour créer un jeu.

Le système d’Elo pour le multijoueur, permet le matchmaking pour trouver des joueurs avec un niveau équivalent.

La dépendance ?

PC : On a pu dire sur Psycheclic que certains jeux auraient été volontairement créé pour rendre les joueurs dépendants.

RS : Oui, la notion de dépendance est liée à l’argent en jeu. Prenons le principe de la boite de Skinner. Le comportementaliste américain BF Skinner, père du conditionnement opérant, plaça dans une boite un rat qui devait appuyer sur un levier pour avoir de la nourriture. Il observa que le rat se mit à appuyer de manière compulsive sur le levier uniquement quand la distribution était aléatoire. C’est le principe des « loots box ».

Le modèle économique de beaucoup de jeux notamment les jeux mobiles, comme Clash of clans repose sur la frustration de l’attente, ou de l’achat qui annule cette frustration. Et ça fonctionne avec ceux qui ont beaucoup de moyens financiers, appelés les « baleines » : on dit que 95 à 97% des joueurs de Free to play ne paient pas, mais en revanche pour ceux qui payent, les sommes sont très importantes.

Selon moi, ça n’apporte rien aux jeux vidéo, ça monopolise du temps de cerveau énorme là où les joueurs pourraient vivre d’autres expériences plus intéressantes. Cette perte de temps de cerveau se retrouve aussi dans l’utilisation des réseaux sociaux, qui sont eux-mêmes gamifiés. Ce terme est partout et donc n’est quasi plus utilisé. Les serious games sont quant à eux une gamification de certaines choses qui ne sont pas forcément ludiques.

Mais non, je n’ai pas eu la chance de travailler sur des jeux qui manipulent volontairement les concepts de dépendance, mais ça serait intéressant pour voir comment ça fonctionne. Mais il y a de quoi se poser des questions éthiques et artistiques, ça impacte forcément la créativité, en tout cas je ne fais pas des jeux pour cela.

PC : enfin, y’a-t-il selon vous un genre de jeu qui va mourir ?

RS : Il y a eu une émergence des battles royales en 2018, ça arrive aujourd’hui à maturité. Le genre devrait mourir dans quelques années comme le genre du MMO est mort puis est revenu sous une forme différente. Le genre qui va, je pense, bientôt devoir évoluer, c’est l’open world : il est arrivé à maturité avec Assassin’s Creed Odyssey d’Ubisoft, puis à saturation avec Zelda Breath of the Wild de Nintendo et Death Stranding. Je crois donc plutôt clairement en l’évolution des genres.

[…] Nous avions fait l’interview d’un level designer, mais toi tu étais donc game designer. Tu pourrais nous expliquer le métier en […]